江戸のラブブか、ベアブリックか。浅草から大流行した幻の招き猫「丸〆猫」

- Cool Japan TV Inc.

- 2025年12月28日

- 読了時間: 9分

更新日:1月4日

今や世界中で親しまれている「招き猫」。

そのルーツとされる存在が、江戸時代の浅草で生まれ、 一大ムーブメントを巻き起こしていたことをご存じでしょうか。

嘉永5年(1852年)、浅草寺境内の露天で売り出された、

「丸〆猫(まるしめのねこ)」と呼ばれた今戸焼の招き猫は、

瞬く間に江戸の人々の話題となり、

我も我もと、多くの人々が買い求めました。

現代で言えば、

発売時の行列がニュースになるほど熱狂的なファンを持つアートトイ、

ラブブやベアブリックのような存在だったのかもしれません。

浅草・三社様の鳥居前から始まった「招き猫」の物語

招き猫の由来にはさまざまな説がありますが、 丸〆猫が最古の招き猫と言われている理由は、

文献・絵画・出土品という具体的な裏付けの史料が複数残されている点です。

その中の一部をご紹介します。

文献資料:

『武江年表(ぶこうねんぴょう)』:江戸の神田雉子町(現在の神田小川町付近)の町名主・斎藤月岑(さいとう げっしん)が編纂した、江戸の都市文化を記録する編年体史料。嘉永5年の条に、丸〆猫の誕生秘話が記されています。

『藤岡屋日記(ふじおかやにっき)』:江戸のニュースや事件、風聞を記録した藤岡屋由蔵(ふじおかや よしぞう)による膨大な日記形式の史料。当時の江戸っ子たちがどれほど丸〆猫に熱狂していたか、その過熱ぶりを生き生きとユーモラスに伝えています。

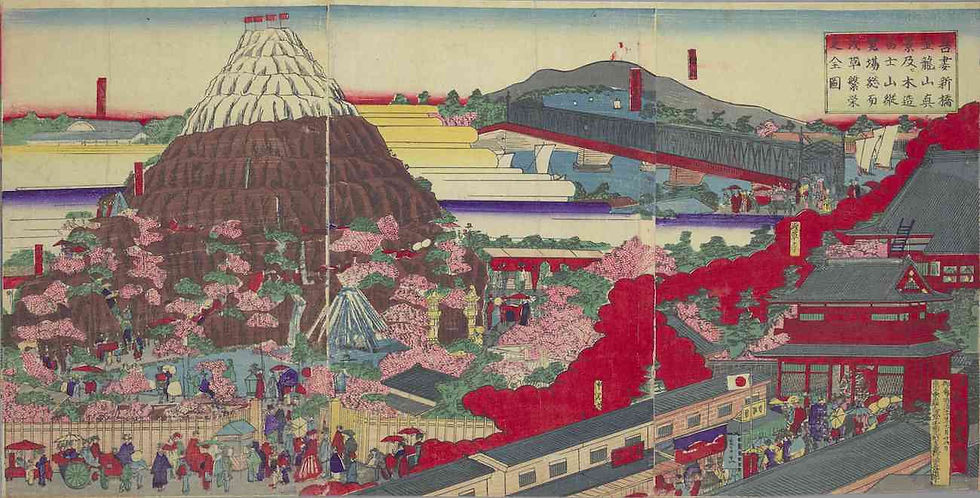

絵画資料:人気絵師・歌川広重の浮世絵(錦絵)『浄瑠璃町繁栄之図』(1852年制作)には、丸〆のロゴが入った暖簾と提灯が掲げられた露店に、丸〆猫がズラリと並べられて販売されている光景が描かれています。

考古資料:東京都新宿区の水野原遺跡(尾張徳川家下屋敷跡)から、背面に「〇に〆」の刻印が入った丸〆猫の実物が出土しました。この人形には焼け跡があり、安政6年(1859年)の火事で焼失した屋敷跡から見つかったため、それ以前に製作されたものであると見られています。

『武江年表』が記す、丸〆猫の誕生

丸〆猫の誕生には、浅草のおばあさんと飼い猫の切実な物語がありました。

当時の世相を正確に記した史料として知られる『武江年表』の記述をご紹介します。

■ 原文

「浅草花川戸の辺に住る一老嫗(いちろうう)、猫を畜(か)て愛しけるが、年老て活業(かつぎょう)もすゝまず、貧にして他の家に寄宿して余年を送らんとせし時、その猫に暇(いとま)を与へ、なく他家へ趣(おもむ)しが、其夜の夢中に、かの猫告ていふ。我かたちを造らしめて祭る時は、福徳自在ならしめんと教へければ、さめて後、その如くしてまつる。夫(それ)よりたつきを得て、もとの家に住居しけるよし。他人、此噂を聞て、次第にこの猫の造り物を借てまつるべきよしをいひふらしければ、世に行れて、いくらともなく、今戸焼と称する泥塑(でいそ)の猫を造らしめ、これを貸す。かりたる人は、布団をつくり供物をそなへ、神仏の如く崇敬して、心願成就の後、金銀其外色々の物をそへて返す。其鄽(みせ)は浅草寺三社権現鳥居の傍にありて、此猫を求るもの夥(おびただ)し。」

■ 現代語訳

浅草の花川戸に、一人の年老いた女性が住んでいました。彼女は一匹の猫をとても可愛がっていましたが、年を取って仕事もうまくいかなくなり、生活が苦しくなったため、他人の家に身を寄せて余生を送ることになりました。しかし、引っ越し先には猫を連れていけません。おばあさんはやむなく愛猫を手放し、泣く泣くよそへ行かせました。その夜のこと、夢の中にあの猫が現れてこう告げました。「私の姿を人形にして祀れば、思い通りの福を授けましょう」。おばあさんが夢の通りに人形を作って祀ったところ、不思議なことに生活の手段が得られ、再び元の家で暮らせるようになったといいます。この噂を聞いた人々が「この猫の人形を借りて祀るといいらしい」と言い広めたため、世間で大流行し、「今戸焼」の土人形で大量の猫が作られ、貸し出されるようになりました。借りた人は、猫のために布団を用意し、お供え物をして、神さまや仏さまのように大切に祀りました。そして願いがかなうと、金や銀、その他さまざまな品を添えて返したのです。そのお店は、浅草寺の三社権現(現在の浅草神社)の鳥居のすぐそばにありましたが、この猫を求める人々でとてつもない賑わいとなりました。

『藤岡屋日記』が記す、丸〆猫の熱狂

丸〆猫の噂は瞬く間に広がり、あらゆる願いを叶えてくれる人形に江戸っ子たちは夢中になりました。

当時のジャーナリスティックな記録『藤岡屋日記』の記述を紹介します。

■ 原文

浅草随神門内三社権現鳥居際へ老女出て、今戸焼の猫をならべて商ふ、是を丸〆猫共、招き猫共いふなり、是は娼家・茶屋・其外音曲の席等は余多の客を招き寄候とて、是を求め信心致す也、又頼母子・取退無尽等は壱人にて丸〆に致候とて是を信じ、又公事出入・貸借等も此猫を信ずる時は勝利となりて丸〆に致し、又々難病の者、此猫を求め信心致し候説時は、膝行は腰が立て親の敵を討、盲人は眼が開き目明しと致し、又は脚気症等よい/\にて歩行自由ならざる者も、此猫を信ずるがさいご忽ち両足ぴん/\と致し、余り退屈だから昼飯に小田原迄初鰹を喰に参り候との評判にて、飛脚屋より京都へ三日限の早飛脚を頼まれ、余多の貸銀を丸〆としたるとの風聞より、欲情の世界なれば、我も/\と福を招きて丸〆/\。丸〆に客も宝も招き猫、浅草内でこれ矢大臣〟

■ 現代語訳

浅草寺の随身門(現在の二天門)の内側、三社権現(現在の浅草神社)の鳥居のそばに、一人の老女が現れて今戸焼の猫を並べて売り出した。これを「丸〆猫」とも「招き猫」とも呼ぶ。これを持つと、遊郭や茶屋、寄席などは「たくさんのお客を招き寄せる」ということで、こぞって買い求めてお祀りした。また、頼母子講(たのもしこう)や無尽(むじん)といったお金の融通組織では、「自分一人の総取り(丸〆)にできる」と信じられ、裁判や借金の交渉事でも、この猫を信じれば「勝利して丸く収まる(丸〆)」と言われた。さらには難病にまでご利益があるという噂が広まった。この猫を求めて拝めば、膝行(いざり)で歩けなかった者は腰が立ち親の敵討ちに行けるようになり、盲人は目が開いて岡っ引き(目明し)になれるほどだという。また、脚気がひどくて自由に歩けなかった者も、この猫を信じた途端、両足がピンピンしだして「退屈だから小田原まで初鰹を食いに行ってくるわ」と言うほど回復したという評判まで立った。その男はあまりに足が速くなったので、飛脚屋から「三日以内に京都へ着く早飛脚」を頼まれ、多額の報酬を得て、これまた「丸〆(丸儲け)」にした、なんていう風聞まで飛び出した。 欲に目がない世の中のこと、「我も我も」と福を招こうとして、猫を求めて「丸〆、丸〆」と大騒ぎになったのである。(狂歌) 「丸〆に 客も宝も 招き猫、 浅草内で これ矢大臣(やだいじん)」 (訳:丸〆猫のおかげで客も宝も思いのまま。浅草一の金持ち(矢大臣)になれること間違いなしだ)

浅草・今戸の土から生まれた、庶民のための「今戸人形」

丸〆猫は、「今戸焼」によって作られた土人形「今戸人形」の一種です。

今戸焼とは、浅草の北側、隅田川沿いに位置する今戸周辺で発展した焼き物です。

この地域は良質な粘土に恵まれており、瓦や火鉢、壺、日用雑器などの

生活用品が数多く生産され、丈夫で実用的な焼き物として、

江戸の町中で広く使われていました。

幕末期には、今戸周辺におよそ50軒もの窯元が存在し、

今戸焼は江戸を代表する一大生産地として栄えていました。

その様子は、歌川広重の『名所江戸百景』などにも描かれており、

当時の活気ある窯場の風景をうかがうことができます。

こうした今戸焼の技術を活かして作られた土人形が「今戸人形」でした。

鉄砲狐、福助とお福の夫婦人形などさまざまな種類があり、

人々に親しまれた今戸人形は、江戸の風俗を象徴する存在となっていきます。

今戸人形は芝居や芸能の世界にも取り上げられ、

歌舞伎舞踊の演目『今戸の狐』では、

今戸人形を売り歩く人形売りが登場します。

このことからも、今戸人形が江戸の庶民文化に

深く根付いていたことがわかります。

しかし、明治時代に入ると、生活様式の変化や工業化の進展により、

瓦や日用雑器を中心とした今戸焼の需要は次第に減少していきます。

さらに都市化の影響もあり、今戸周辺の窯元は徐々に姿を消し、

江戸時代に隆盛を誇った今戸焼・今戸人形の生産は

次第に縮小していきました。

「粋」を形にしたデザイン、横座りの姿と背中の丸〆印

丸〆猫は、現代に広く見られる正面を向いた招き猫とは異なり、

体を横向きに座らせ、顔だけをこちらへ向ける

「横座り」の姿を基本としています。 人に媚びず、 猫本来の自然な佇まいを感じさせるこの姿には、

江戸の「粋」が表れています。

そして、丸〆猫の最大の特徴が、背面に刻まれた

「〇に〆」の印です。

この印には、金銭や福徳を丸く勢める(せしめる)、

すなわち、財や運をしっかりと自分のものにする、

という縁起が込められていました。

明治期に刊行された日本全国の郷土玩具を集めた画集

『うなゐの友』には、丸〆猫について

「裏面尾の所に丸〆の印あること他に類なし」

と記されています。

この記述からも分かるように、背中の丸〆印は

他の招き猫や人形には見られない、

丸〆猫だけが持つ決定的な特徴でした。

この印は、単なる装飾ではなく、

現代で言えば、ブランドロゴのような役割を果たしていたと考えられます。 丸〆猫は、庶民の暮らしの中で親しまれた人形でありながら、

形や印に象徴性を備えた、

江戸の美意識が凝縮された工芸品でもあったと言えるでしょう。

浅草から世界へ ― 受け継がれる「福」の原風景

丸〆猫の爆発的な流行は、

やがて時代の移ろいとともに落ち着いていきました。

その後、招き猫の姿や作り方は各地で少しずつ変化し、

今日私たちが目にする、

さまざまな招き猫の形へと展開していったと考えられています。

丸〆猫は、江戸を訪れた人々の目を引き、

参勤交代や旅の土産として持ち帰られたことで、

江戸の外へも伝わっていったという説もあります。

各地で土地の風俗や信仰と結びつき、

姿を変えながら広がっていったことは、

招き猫が全国的な存在となった背景の一つだったのかもしれません。

そして、その原点にあるのは、

浅草寺三社権現の鳥居の傍らで、

一人のおばあさんが愛猫への想いを込めて並べた、

素朴な今戸焼の土人形でした。

福を願い、祈り、手に取り、語り合う、

丸〆猫は、そうした庶民の心を映し出す存在として生まれ、

やがて形を変えながらも、その精神を受け継いでいきました。

今や世界中で親しまれている招き猫。

その始まりには、江戸の浅草で生まれた、

小さな人形「丸〆猫」の物語が、静かに息づいています。

【参考資料・関連リンク】

斎藤月岑『武江年表』嘉永五年(1852年)の条

藤岡屋由蔵『藤岡屋日記』嘉永五年(1852年)の条

歌川広重『浄瑠璃町繁栄之図』(1852年制作)